飛翔する性【後編】

額の汗をぬぐって立ち上がった。どろりとした粘液をかぶったように身体がだるく胸の辺りが重苦しい。湿った前髪をかきあげる。窓の方を見るとすりガラス越しに車道の信号が黄色く点滅しているのが分かった。静かで、何もかもが沈黙している。

洗面所に行って腰の辺りを鏡に写した。蜘蛛の上に緑色のかさぶたが薄くできていた。ごつごつしたいかつい衣をまとった蜘蛛が僕の腰に噛みついている。だがそれはまだ産み落とされたばかりの小さな蜘蛛だった。

頭だけが妙に冴えていた。この蜘蛛には毒はあるのかしら。だとしたら僕はきっとその熱に浮かされていた。僕は思い立って外へとさまよいでた。理由は特に無かった。ただこの深夜の徘徊がどうしても必要な気がした。ニコチンの切れたヘビースモーカーの身体が煙草を求めるように。

風が凪いでいた。ただ体温と同じ生ぬるい空気が歩くたびに頬を微かに撫でていく。空は黒い折り紙みたいだ。星も消えて黒の中に沈んでいる。人も車もない。世界から生命が消えてしまったと思った。街灯もガードレールも古いアパートも、みんなおもちゃみたいにぽつんと夜の中に佇んでいる。無人の町。忘れ去られた町。その中を僕だけが動いていた。すると一歩ごとに胸の奥の淀んだ何かが少しずつほぐれて身体から流れ出すのが分かった。振り返ればきっと、それが僕の通ってきた道を血のように濡らしているのが見えただろう。しかしそれもやがては蒸発して闇の中に還っていくのだ。

ここには誰もいなかった。誰も今の僕を知りえない。誰も僕を気に止めることはできない。僕自身でさえそうだった。僕の中にはもはや僕を客観視する僕はいない。僕の視線はただ夜に向かっている。夜に向かう僕の肉体と、無尽蔵の夜。それが全てだ。

僕は小さな公園のベンチに腰を下ろした。子蜘蛛の毒はみんな夜に洗い流された。胸のわだかまりも消えた。苦痛も疲労も全く無かった。感情も自意識もどこかに消えてしまった。そうすると僕の中には何もなかった。僕の身体は空っぽになった。

夢を見ていた。

見上げると空に大きな白い影が漂っていた。あのとき画面越しに見たヒゲクジラの亡骸だった。なんだ、こんなところにいたのか、どうりで見つからないわけだ。傷だらけの白い肌、滑らかな弧を描くつるりとした腹、不釣り合いなくらい大きな尾びれ、あの時画面に見たのとそっくり同じものが夜の闇の中を悠々と泳いでいた。鯨の死体は確かに泳いでいた。魂の抜け落ちた肉体は実際は死んでいるのだろうが、しかし生命の本質的な、一般に命と呼ばれているもの以外の何かが鯨を前へ前へと推し進めていた。それは生きているのと同じだった。

僕は僕以外の何者かになりえるだろうかとよく考えた。僕は僕の内部のある部分に死を望んでいて、でも、それは僕が他人になりたいという意味ではなく、むしろ僕は初めから他者で、そいつの死によって僕は僕を取り戻すだろうと思っていた。彼は僕の中で疼いた。彼は触れられるのを待つ僕ではない僕だ。膨張して敏感になった性感帯だ。僕はときどきそいつを傷付けたくなる。そいつはナイフを突き立てられるのを待っている。レイプされ蹂躙されるのを待っている。そいつは死にうるか? 分からない。でもヒゲクジラの屍体がそれを体現してくれるはずではなかったか。手が届かなくとも約束されているはずのその地平に連れていってくれると、あの時そんな気がしたのではなかったか。僕は空に向かって手を伸ばした。鯨が闇に向かって泳いでいく。白い屍体が遠ざかっていく。

本当は分かっていた。

そいつは死ぬことはない。僕は一生僕になることはない。そいつは傷付けられる度に膨張して増殖して、やがて僕の身体全体を飲み込み、そのうち僕の身体さえ飛び出して世界と溶け合うつもりだ。そうなってしまえば最早どこまでが自分なのかも見失ってしまうだろう。本当は分かっていた。でももう構いはしない。

目を覚ますと公園のベンチに横になっていた。東の空が僅かに明るくなっている。そこに金星が1つ光っている。身震いした。体が芯から冷えきっていた。帰って熱いシャワーを浴びよう。そして日が出るまで布団にもぐって、もう一度眠ろう。

最初の話『飛翔する性【前編】』↓

http://tomaonarossi.hatenablog.com/entry/2019/03/10/044557

前の話『飛翔する性【中編】』↓

http://tomaonarossi.hatenablog.com/entry/2019/03/10/203212

飛翔する性【中編】

遠い町でリサと出会った。

彼女はその町の小さな喫茶店でウェイトレスをしていた。その店は店内に大きな白いオウムを飼っていることで少しは有名な店だったらしいが、僕はそうとは知らずに喫茶店に入って、そしてそこのニコちゃんという大きなオウムに「イラッシャイマセ!」と出迎えられた。

細かいことはもう覚えていない。彼女は目を白黒させている僕に声をかけ、席に導き、飲み物を勧め、それから……。

とにかく、彼女は終始優しかった。

僕が店を出ようとすると彼女は言った。

「触ってみますか?」

「え、いいんですか」

「はい、大丈夫ですよ。ニコちゃんは大人しいので。ねぇニコちゃん」

彼女がオウムに話しかけるとオウムはゴニョゴニョと半分人の声のような変な鳴き声を上げた。

「触ってみますか」

「……じゃあ」

鳥かごの扉が空けられるとオウムは彼女の手に飛び移った。白い大きな翼をバサバサと羽ばたたせて、その度に空気の塊が風になって頬を打った。

「賢いですね」

「そうですねぇ、オウムは凄く頭が良い動物なので。首の後ろとか羽の先っぽを撫でてもらえるとニコちゃんも喜ぶと思います」

恐る恐る翼の先に手を伸ばした。オウムは頭を前後に揺らしながら僕を見ている。指先が翼に触れた。柔らかい絹のような羽が僕の指の間を滑っていく。

「……すごい」

突然、オウムが「ニコチャン!」と大きな声を上げた。僕はあわてて手を引っ込める。オウムはさっきより激しく頭を前後に振って相変わらず僕の指先を見ていた。

「良かったねぇニコちゃん、触ってもらえてー」

僕が腕を下ろしたのを見て彼女はオウムを鳥かごに戻した。

「うんうん嬉しいねぇ」

ニコちゃんは檻の中でバサバサ翼を動かした。

「……喜んでますか」

「えぇ! とても」

その次の日、僕もオウムを飼ってみたいんですと彼女に相談して、何も知らない僕はオウムがそんな何十万もするなんて思ってもみなくて、彼女はそんな僕を笑って、彼女の提案で僕はオウムより二回りほど小さいオカメインコを飼うことになった。

僕はその新しい家族に翔くんという名前を付け、彼女はその後も親切に僕にインコの育て方や接し方を教えてくれ、やがて僕たちはプライベートでも顔を合わすことが多くなり、そして最終的に、僕は彼女の太股に蜘蛛の刺青があることを知った。

リサと僕の間には共通の友人やコミュニティのようなものが全く無かった。2人の間にはニコちゃんや翔くんのこと、それから2人で行った場所やそこで話したり聞いたりしたこと、2人がゼロから共有したことしかなかった。リサの前では僕は僕の知る僕であって、それは普通の一人の人間であり、男であり、それ以上でもそれ以下でもなく、『そんなことするんだ、意外』と僕に言う人間はどこにもいなかった。

自分はみんなと違うから、特別だから、別にいいんだという言い訳をするようになったのはいつからだっただろう。そう言うとすごく楽になったし、当時の僕はそう言わないではいられなかった。でも、それじゃ孤立していくだけということを心の底では分かっていたんだと思う。だから、そんな言い訳をしなくて済む彼女との関係は心地よかった。

「え、結局蜘蛛にするんだ」

「うん」

「なんで?」

「タトゥーの蜘蛛にはさ、幸運って意味があるんだ。それが気に入った。幸運の蜘蛛だよ」

「ふぅん」

「それにね、やっぱりリサのタトゥーが一番クールだ。その蜘蛛を見たとき僕はこれこそ僕の探してたタトゥーだって思ったくらい。僕が彫りたいと思ってたタトゥーをリサはどういうわけか初めから持ってたみたいに。すごいドキドキしたんだ」

「あはは」

「だから僕も蜘蛛を彫る」

「面白い。あなたが望むものをあたしが初めから持ってたってわけね。オウムのときもきっとそうだったんじゃない」

「ん?」

「オウムを飼うことがあなた自身の望むことだったんでしょ。あたしを見てあなたはその自分の気持ちに気付いて、だからあなたもオウムが欲しいなんて急に言い出したんだわ」

「……そうかもしれない」

初めてリサと会ったあの日の晩、僕はニコちゃんが鳥かごの中で羽ばたいているのを思い出していた。ケージの扉が開けられ、彼女の華奢な手が優しく差し出される。ニコちゃんが彼女の手に飛び乗る。白いなめらかな肌を鳥特有の黄色い細い足が強く掴む。彼女はもう片方の手でニコちゃんの翼や首もとをそっと撫で、「ニコちゃんニコちゃん」と赤子に話しかけるみたいに呼び掛ける。

……。

そしてその次の日、僕は彼女にオウムを飼いたいと相談に行ったのだった。

自分が望んでいたものとはなんだったんだろう。オウムを飼うことの何が僕をそんな風に突き動かしたんだろう。そのときの感情を僕はよく知っている。蜘蛛の刺青を入れることを決めたあのときと同じだ。鯨の死体を見に行ったあのときの胸騒ぎと同じなのだ。

だけど、その気持ちの正体が一体何なのかそのときの僕には何も分からなかった。ただ胸の辺りがざわざわしてじっとしていられなくなる。そう言う他どうしようもなかった。

前の話『飛翔する性【前編】』↓

http://tomaonarossi.hatenablog.com/entry/2019/03/10/044557

続き『飛翔する性【後編】』↓

http://tomaonarossi.hatenablog.com/entry/2019/04/09/141526

飛翔する性【前編】

蒸し暑い。シワだらけのシーツが重くべたつく。ため息を吐き出して額の汗をぬぐう。時計の文字盤は夜中の二時。布団に入ってからまだ二時間しか経っていない。少しうとうとしただろうか、確信が持てない。

身体の中までベタつくようだ。胸の奥が少しずつ澱んで粘っこく重くなっていような、ミルクが煮詰まってバターになるように。

『人間の感情も考えもみんな脳ミソが作ってるってのが常識になってるけど、この感情はどこにあるかって言われたらどう考えてもここじゃん?』

僕は自分の胸を指差していた。

『自分の中心はどこにあると思う?』

いつもの甘い匂いがした。彼女の髪の。

「痛て……」

お尻の上の皮膚が少しつっぱるような感じがして腰を浮かせた。昨晩刺青を入れた場所だ。緑の蜘蛛が腰の上で静かに足を伸ばしている。

彫り師のお姉さんの細い骨のような腕が僕の尻を上から強く押さえた。青いマニキュアを塗った指が皮膚を少しだけ引っ張る。針は空気を刺すようにするりと僕の中に入ってきた。鋭い無機質な痛みが僕を刺す。強烈な痛み。

僕は笑った。彼女も笑っていた。

「偉いねー、もっと痛がる人も多いわ」

「すっげー痛いっす」

「うん、分かるよ。私も初めて彫ったときはね、自分ってこんなに痛がりだったんだって、ビックリしたの」

ゾクゾクする。それが可笑しくて僕はまた笑う。僕はそっと目を閉じた。何か特別なときはいつもこうだ。

高校生のとき、学校をサボって友だちと一緒に鯨の死体を見に行ったことがある。巨大なヒゲクジラが電車で三時間ほど行った海岸に打ち上げられているというのだ。その様子が撮影されてSNSに投稿されていた。僕はいてもたってもいられなかった。当時唯一いた友だちを無理に誘って僕は鯨の死体を拝みに出掛けた。

道中、僕の頭の中は画面越しに見たその巨大な死体のことでいっぱいだった。写真の中の空には灰色の雲が低く垂れ込めていた。傷だらけの屍肉の塊が横たわっている。大きな白い腹は柔らかな曲線を描いてこちらを向いている。波が死体に寄せては小さく飛沫を上げる。黒い海がどこまでも広がっている。

……。

結局死体は見れなかった。誰かが処分したのか、どこかに流されてしまったのか、今はもう分からない。だけど、それを夢想していたときのゾクゾクする感覚は覚えている。実際に死体が見れなくても僕にはそれで満足だった。

その日休んだことは誰にも注意されなかった。先生にも、家族にも、クラスメートにも何も言われなかった。この気持ちは言葉にできるようなものじゃない。言葉にするとこの気持ちは多分劣化してしまうと、そんな風に考えていた。だから何も聞かれなくて好都合だった。変な言い訳も嘘も言わないで済む。自分の中だけにしまっておけば良い。

「あの後友だちに昨日二人して休んでどうしたのって聞かれてさぁ。鯨の死体を見に行ったっつったらめっちゃビックリしてたわ。『へぇーお前らそんなことするんだ、意外』だって」

彼は嬉しそうにそう話した。

『へぇーお前らそんなことするんだ、意外』

似た言葉に僕は聞き覚えがあった。

「どうしたん」

彼に言われて自分が眉をしかめていることに気付いた。そして、いつの間に自分はこういう言葉が嫌いになってしまったのだろうかと思った。昔から人と違ったことをするのが好きだった。そういうつもりだったのに。

「刺青、どんな柄にする?」

彼女が尋ねた。

「どんな柄が良いかな」

「そうねぇ、どんな柄が良いかなぁ、ワンポイントでしょ、ドクロとか十字架がカッコいいんじゃない」

骸骨や十字架が腰の上に乗るのを僕はイメージした。ふとリサの太股に彫られた蜘蛛を思い出した。足の長い蜘蛛がリサの太股に絡み付いている。

「リサはどうして蜘蛛にしたの?」

「何となくかなぁ、色々モチーフの候補はあったんだけどね、蜘蛛が一番キレイだったの」

今度は僕の身体の上を小さな蜘蛛が這った。

「花とかでも良かったんだけどね、でも蜘蛛が一番ゾクゾクしたの」

僕は笑った。

「そっか」

続き『飛翔する性【中編】』↓

http://tomaonarossi.hatenablog.com/entry/2019/03/10/203212

ゴリラゴリラ

やっべ。完全遅刻や。

どうしよ、なんて説明するか。

えーと、寝坊しました……あかん、正直すぎて怒られるだけや。

うーんと、電車が遅れました……あかんわ、遅延証明無いし、嘘ってバレる。

お、そうや!三番目にして絶好の言い訳思い付いたぞ。マンホールから地底人が現れた! これや。これやったらなんとかなるやろ。

がらっ。

「すんません!」

「おう、遅刻やぞ。なんで遅刻したんや」

待ってました、それいったれ。

「3番目でーす!」

「なんやそれ。まあいいわ、はよ座り」

「押忍!(ふう、なんとかなったわ)」

「はい。じゃあ授業の続きや。今日はな、ハッピーについてみんなで考えていくで。最近ハッピーなことあった人、はい挙手」

はいはいはい!

「じゃあジェニファー」

「この前シャボン玉いうのを生まれて初めてやったんですけど、最初自分の魂が飛び出たんか思いました!楽しかったです!」

「おう、良かったな。はい他」

はいはいはい!

「じゃあ花子」

「この前口の中に口内炎を作ってその大きさを競う大会に出たら優勝しました」

「おお、それはすごいな!じゃあ他」

はいはいはい!

「じゃあ篤志」

「ウッホウッホ!」

「おーいゴリラ語なってるぞー。お前はテンション上がるといっつもそうやなー。

はい!というわけで今日の授業はここまで!要するに人のハッピーは人それぞれというわけやな。以上!起立!」

冬の習作

家の扉がほんの少し開いた。少年が外を覗く。冷たい空気が足元に流れ込んできた。冷気がしんしん染みる。

昨晩は雪が降らなかったのかしら、彼は思った。

道は真っ白だ。雪に太陽が映ってきらきら光っている。ばたん、重い戸を閉めた。

「母さん、母さん、昨日は雪が降らなかったのでしょう」

「そうだねえ。昨晩はずっとお星さまが出ていたはずですよ」

母は玄関に立って息子の出発を見守っている。

「それならおかしい。雪が昨日から全然減ってないもの。むしろ少し増えたよう……」

「それは霜ですよ」

「霜? 霜とは何です、母さん」

「風のない晴れた夜は、寝ている間にいつの間にか、そんな風に霜が生えているのです」

「へぇ~」

「さあ早く行かないと遅刻しますよ」

母は息子を急かした

「はぁい」

少年はランドセルを乱暴に肩にかけ家の扉を押す。今度は冷たい空気が塊になって少年の身体を包んだ。

「行ってきます!」

戸が開かれると天井が、壁が、前方に向かっていきなり開放される。家の中でぬくぬくとしていた精神も共に身体の外へと広がっていく。空気がきりきりと冷たい。指先が急に冷たくなる。そして吐く息が、白い。少年は駆け出していた。積雪は薄い。足裏から固い土の感触を感じる。踏めば下の土が僅かに見えた。

「おーい!」

ちょこ爺さんだ。隣に住むこの老人を、少年たちはみんなからかってそう呼ぶ。

「ずいぶんとご機嫌じゃあないか、え!」

「ちょこ爺おはよう!」

一瞬の会釈の後、彼の姿はあっという間に視界の端に追いやられた。身体が軽い。ランドセルががたがた音を立てる。冷たい風が髪を撫でていく。冬の空気は硬質だ。夏は違う。夏は色んなものが混ざっている代わりに柔らかい。冬は澄んでいて硬質。今頬を吹き過ぎていくこの風も、澄んでいて硬い。雪をかぶった道は真っ直ぐ前に緩やかな上り坂になって続いている。その一番高くなったところで彼は足を止めた。はあはあ、小さな肩が上下する。ふう、大きく一つ息を吐いた。

太陽が白く小さく輝いている。朝日が雪に反射してきらきら光っている。それが、少年には、朝日が空に反射しているように見えた。空は水色をした半透明のドームだ。手が決して届かないはるか天上にあるそれは、ガラスのようでありながら、海のようでも、陽炎のようでもある。そこに太陽の光が反射して、視界全体がぼやあっと白くきらめいて見えたのだ。

アンパンマンの美学

私はアンパンマンが大好き。

ちなみに私はEテレも好きだ。さすがに『おかあさんといっしょ』とか『天才テレビ君』とかは見ないけど『シャキーン』とか『おじゃる丸』は見る。

(この違い分かる人いないだろうな……)

それから絵本も好きで本屋に行ったらよく読むし、カレーはいつも甘口だし、あれもしかして私って幼児趣味が抜けてないんじゃね……?っていう話はまた今度記事にすることにして、今日はそのアンパンマンについて書く。

というのも、アンパンマンは私の理想とするヒーローなのだ。

いや、これは冗談でなく、アンパンマンがかっこいいと本気で思っている。あいつはやる。その理由を少し説明したい。

そのためにはまず、アンパンマンが圧倒的に孤独であることについて言及せねばならない。「アンパンマンは孤独」と聞けば多くの人は「えっ?」と思うだろう。確かに彼は人気者だ。誰からも好かれ、愛されている。しかし、注意深く観察すれば、そこに何か決定的なモノが欠けていることに気付く。

例えばそれは「アンパンマンには生活感がない」といった形で表れている。物語中の彼を思い出してみる。彼は物語で何をしていたか。彼がすることはいつも一つしかない。

徹頭徹尾、正義を実行する。

それだけ。彼はそれ以外何もしない。まずよもやま話すらしない。

ジャムおじさん「今日は○○さんが来て美味しい○○をご馳走してくれるよ」

アンパンマン 「楽しみですね~」

これは『それいけ!アンパンマン』のテンプレだ。彼の口調は穏やかだが、言葉はまるで事務連絡のよう。彼は言われたことにいつも最小限の言葉だけで返答する。当然冗談なんて言わない。

アンパンマン 「じゃあ、それまでパトロールに行ってきますね」

ジャムおじさん「気を付けるんだよ」

まずジャムおじさんに対して敬語で話す。自分の父親に対して敬語で話しているのだ。かと言って仲が悪いわけではなく、二人の間には強い信頼がある。常に程よい微妙な距離感を保っている。これは他のキャラクターについても当てはまる。例えばカバオ君とか、その辺りの街の人がバイキンマンに襲われている場面。例のごとくアンパンチでバイキンマンを吹っ飛ばす。

アンパンマン「大丈夫かい?」

カバオ 「ありがとう!アンパンマン!」

―カバオ走って退場。アンパンマンはそれを笑顔で見送る。

アンパンマンはみんなに慕われているけど、街の人とアンパンマンの関係はあくまで「一般人と警察」の枠の内に留まっているような気がする。一歩踏み込んだ関係がない。これは他のヒーローたちも然り。例えば、カレーパンマンとか、丼ぶりマントリオとか、かつぶしマンとか。いつもなんやかんやした挙句、助け合ってバイキンマンを撃退することになるのだけれど、そんなヒーローたちにさえ、アンパンマンは砕けた姿勢を見せることはない。信頼はある。けど友情はない。あくまで仕事仲間。あるいは同志や戦友。一見すれば彼はただ正義を実行するためだけの機械のようにも見える。彼は自分の感情を表に出すことがないのだ。バイキンマンに怒ったり、街の人を心配することはあるけれど、自我を出すことはない。自我を出す相手がまずいない。信頼できる人、慕ってくれる人は山のようにいるくせに、友達は一人もいない。その意味で、アンパンマンは孤独だ。

こう聞くとアンパンマンは所謂「凄い真面目な人」のように見える。毎日同じ時間に家を出て、同じ時間に帰って来て、文句を言わない代わりに冗談も言わず、妻が心配になるくらいの真面目人……みたいな。

しかし、アンパンマンの場合はこれとも少し違うと私は考えている。そのカギとなるのが、かの有名な『アンパンマンのマーチ』だ。そこにこんな一節がある。

―そうだ!恐れないでみんなのために。

愛と勇気だけが友だちさ。

そう。もとよりここにはっきりと宣言しているのだ。自分の友達は愛と勇気だけであると。

―今を生きることで熱い心燃える。

だから君は行くんだ微笑んで。

彼は孤独だ。しかし同時に、彼はそんなものにはびくともしない圧倒的な愛を持っている。そしてそれを臆せず実行する勇気がある。彼は全ての人を愛している。それが故に、全ての人に対し同じ微笑みを向けるのだと思う。それが時にバイキンマンであってもだ。

―そうだ!嬉しいんだ生きる喜び。

たとえ胸の傷が痛んでも。

彼は決してロボットではない。心を持った一人の人間だ。孤独も感じる。葛藤もする。苦痛もある。それでも弱音を吐かない。絶対的な愛の前に迷いはない。見返りを求めないからだ。他人の愛を期待した愛ではなく、自分から発信するだけの一方的な愛。アンパンマンは、そういう愛に支えられた鋼の心を持っているんだと私は思っている。宮沢賢治の『雨ニモマケズ』と似た精神だろうか。

雨にも負けず風にも負けず

(中略)

欲は無く決して怒らずいつも静かに笑っている。

(中略)

東に病気の子供あれば行って看病してやり

西に疲れた母あれば行ってその稲の朿を負い

南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い

北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い

(中略)

みんなにでくのぼうと呼ばれ

(ちなみに少し脱線するがアンパンマンは劇場版なんかでマスコット的なキャラクターに、変な顔ー、とかよく言われている)

褒められもせず苦にもされず

そういうものに私はなりたい。

なんて堂々たる姿だろう。

自分が相手を好いている、それがあらゆる行動の根底にある。だから自信が持てる。たとえ孤独でも、誹謗中傷されても、へこたれない。

とまと星人

私はとまとが大好きだ。

熱狂しているわけではないが、とまとへの愛情はなかなかのものだ。愛していると言っていい。

私はとまとを愛している。

こういう話をしていたとき、ある人が私に聞いてきた。

「トマトの何が好きなの?食べるの?見るの?」

私は咄嗟に

「食べる方」と答えた。

私はそのときまで自分が一体とまとの何が好きなのかを考えたことがなかった。確かに私はトマトが大好物だ。「好きな食べ物は?」と聞かれたら「プチトマト!」と自信を持って答える程度には好きだ。しかし、それは核心ではない。いや、確かに私のとまと愛の源流は食べることにある。幼稚園に通っていた頃から私はプチトマトが大好物だった。あの頃はお皿の端、料理のすみっこにプチトマトが2,3個転がっているだけで大喜びしていた。っていうか今でも大喜びする。

しかし、それではプチトマトが好きというだけで私のとまと愛を説明したことにはならない。実際、私は普通のトマトとなるとそんなに好きじゃない。プチトマトを奥歯で噛み潰したときのあの食感が味わえないからだ。トマトとプチトマトの間には越えられない壁がある。トマト、あの握りこぶしくらいのトマトにそのままかぶりつくならまだイケる。しかし、一度一口大にスライスされてしまうともう駄目だ。モスバーガーに挟まっているようなペラペラの形にされてしまうともう絶望。あれは私の好きなとまとではない。ただの酸味のある赤い野菜。たかが脇役。所詮引き立て役。

ケチャップにもなろうものなら……ケチャップ!あれは一体何だ?私の好きなとまとから見ればあんなものは文字通り「赤の他人」だ。

このように私はトマトを食べることが好きなことに間違いはないが、それはあくまで限定的なもの。では、私はとまとの何が好きなのか。とまとの何が私を惹き付けるのか。

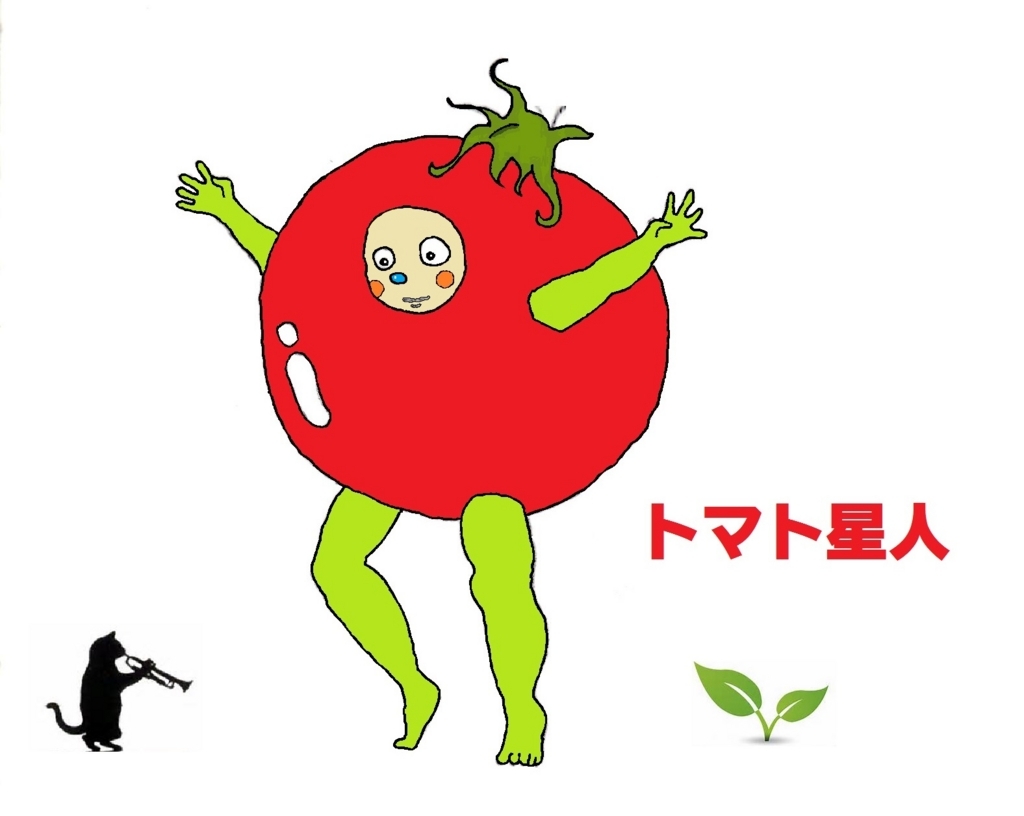

なぜ私はいつも鞄にトマトのキーホルダーを付けて出歩くのか。なぜ私はトマトのガチャガチャ(一回200円でリアルなトマトのキーホルダーが出てくる)を性懲りもなく10回も回したのか。なぜ私のPCのロック解除キーにはtomaの四文字が入っているのか。なぜモンハンの自分の名前がとまと(ちなみにアイルーの名前はプチトマト)なのか。なぜ「トマト星人」っていうキモかわいいキャラクター(下図参照)をデザインしたのか……。

あるとき、これは一種のコレクター気質なんじゃないかと考えたことがある。切手を集めたり、ご当地キティちゃんを収集したりするように、私はトマトを集めたがっている。確かにそれは間違いない。でもコレクターと言うほど熱心でもないし、そもそもトマトを集めたいわけじゃない。とまと愛の核心はここにもなかった。

じゃあ一体何なのか。私は考えた。その答えはずっと見つからなかったのだが、つい昨日、とうとうその答えを見つけた。そうか、

私はとまとの「心象」を愛していたのだ、と。

そう、心象。それは私がこのブログで何度か書いた「言葉の持つ言外のイメージ」を一言で言い換えたもの。いわばとまとの存在自体。

物心付く前から好きだったトマト。

あるときは「好きな食べ物は?」と尋ねられ「プチトマト」と答えた。

あるときはトマトのガチャガチャを見つけ何となくお金を投入した。

あるときはトマトをモチーフにしたキャラをデザインした。

始めは単なる好きな食べ物の一つだったのに、成長し、大人になり、色んな形のトマトと向き合っていく中で、私の心の中のトマトの心象はいつしか重層的に深まり、豊かになっていった。

そして気が付けばとまとという存在そのものが好きになっていたのだ……。

こういうものって結構誰にでもあるんじゃないかと思っている。

(注)

この記事では食べ物としてのトマトをカタカナで、心象の中のとまとは平仮名で表記しております。